Brothers at Cremation Site (Joe O’Donnell, 1945)

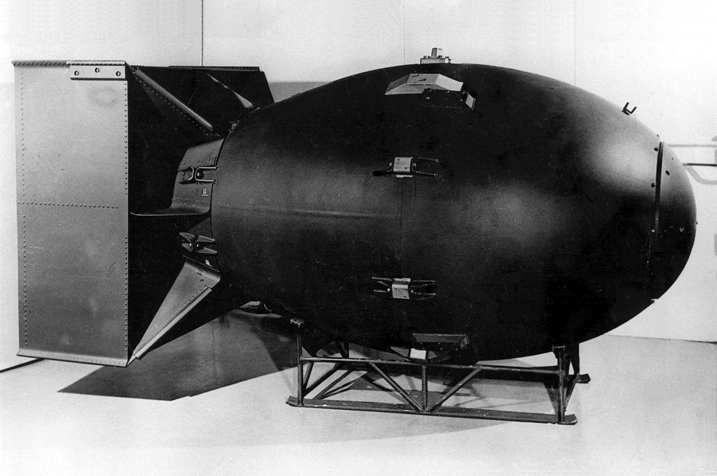

La historia que transmitió Joe O’Donnell sostiene que fue él quien hizo la foto. Tenía 23 años, era marine del Ejército de los EE UU y estaba en Nagaski, la ciudad japonesa contra la cual un objeto llamado Fat Man —3,3 metros de largo; 1,5 de diámetro y un peso de 4.600 kilos— había sido lanzado desde un avión militar a las 11 de la mañana del 9 de agosto de 1945.

|

| Bockscar, el avión que lanzó la bomba en Nagasaki y su tripulación |

|

| Fat man |

La explosión del artefacto atómico, de una potencia —equivalente a la detonación de 22.000 toneladas de dinamita— que la mente humana sólo puede imaginar como una ecuación, causó la muerte inmediata de 150.000 personas. Fue la segunda bomba atómica en tres días que los EE UU lanzaron sobre población civil de Japón.

Muchos años después, en 1989, O’Donnell contó la historia de la foto por primera vez. La conocemos por una tercera persona, su hijo Tyge, entonces un adolescente.

Una copia de la imagen estaba sobre la mesa de la cocina del hogar familiar de Nashville.

— El pequeño está muy dormido, comentó Tyge, que nunca antes había visto la foto en casa.

— No, hijo, no está dormido. Está muerto y su hermano espera para incinerarlo. Cuando quemaron el cadáver el chico mayor se hizo sangre en los labios de lo fuerte que se mordía para no llorar .

Esa es la historia que O’Donnell —fallecido en 2007, a los 85 años— se encargó de difundir y su hijo, ahora un adulto, quiere mantener viva.

En resumen, los O’Donnell sostienen que tras la rendición de Japón y la invasión posterior, el marine fue enviado por el Ejército a Nagasaki para que registrase los efectos de la bomba atómica. Lo que vio —orfandad, un cementerio inmenso, personas con quemaduras con dimensión de pesadilla…— cambió su vida. Algunas de las fotos, entre ellas la del niño con el cadáver de su hermano, las escondió porque tenía miedo de que los mandos las incautasen. Al volver a los EE UU las guardó en unas cajas que depositó en el ático durante más de cuarenta años.

Esa, digo, es la historia. Pero los fotógrafos, como cualquier ser humano, pueden mentir.

|

| Aunque nunca trabajó para la Casa Blanca, O’Donnell posaba ante una pared repleta de retratos de mandatarios a los que decía haber retratado. Ninguna de las fotos era suya. |

Durante años, O’Donnell se dedicó a dar conferencias y conceder entrevistas. En ellas, además de volver al horror que encontró en Nagasaki, recordaba sus años como fotógrafo oficial de la Casa Blanca y presentaba como suyas fotos que hicieron otros. Eran maniobras de una enorme inocencia: se adjudicaba imágenes tan conocidas como la del niño John F. Kennedy Jr saludando a lo militar el ataúd de su padre, el presidente JFK, que hizo Stan Stearns.

|

| Stan Stearns. |

Aunque nunca trabajó para la Casa Blanca, O’Donnell posaba ante una pared repleta de retratos de mandatarios a los que decía haber retratado. Ninguna de las fotos era suya.

Cuando el escándalo, como era previsible, saltó a la luz, O’Donnell no se retractó. Su hijo, que entonces encabezaba una empresa para intentar sacar beneficios de las fotos del padre, atribuyó las fantasías a un episodio de “demencia senil”.

No hay constancia, según los archivos del Ejército que lanzaba bombas atómicas sobre civiles, de que el marine fuera destinado a Nagasaki en 1945. Tampoco, y de ese pormenor sí hay constancia, trabajó jamás para la Casa Blanca.

Nada sabía de la foto de los hermanos hasta que la encontré en un blog personal que frecuento. De la intrahistoria me fui enterando, con pasmo y asombro, más tarde.

Las mentiras de O’Donnell convierten en pertinentes algunas preguntas: ¿son ciertas las fotos de Nagasaki?, ¿las hizo O’Donnell?, ¿es real la historia, el pie de foto, del niño esperando la cremación de su hermano?, ¿por qué el fotógrafo escondió las imágenes durante tantos años, demasiados como para protegerse de la censura militar?, ¿está muerto o está dormido el niño japonés?.

También deberíamos formular otra pregunta que acaso sea la única primordial: ¿importan las mentiras presuntas de un ser humano cuando hablamos de una carnicería cometida por otros seres humanos, también mentirosos, pero, y eso los diferencia de O’Donnell, indiferentes al horror?

Ánxel Grove